こんにちは。

皆さんは『地域福祉活動計画』という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?

「初めて聞いた!」という方や、「言葉自体は聞いたことがあるけれど、内容はよく分からない。」という方が多いのではないかと思います。普段聞き慣れない言葉で、少し難しい印象を受けるかもしれません。

『地域福祉活動計画』は、地域住民が主体となり、社協とともにその知恵・労力・お金を出し合い協力しながら、互いにふれあい支え合っていく「幸せあふれるまちづくり」を目指し活動していくための計画です。

これが、笛吹社協の『第2次地域福祉活動計画』のスローガンです。

第2次地域福祉活動計画は、平成24年度から平成28年度までの5年間の『地域(笛吹市)』の『福祉(ふだんのくらしのしあわせ)』の『活動』をするための『計画』であり、笛吹社協はまさに今この瞬間も、この計画に沿って活動しています。

※第2次地域福祉活動計画について、詳しくはこちらから((クリック))

第2次地域福祉活動計画は、笛吹市の第2次地域福祉計画(法律を背景に行政の責任で整備すべき施策を中心にまとめたもの)と連動し、地域の暮らしを支えています。

第2次地域福祉活動計画は今年度で5年の期間が満了します。そこで、笛吹社協では、平成29年度からの5年間を計画期間とする『第3次地域福祉活動計画』の策定を進めています。

地域住民の生の声を活動計画に反映するために、2つのアンケート調査を実施しました。

1つは、地域の身近な相談役として住民の生活課題を把握している『民生委員・児童委員、主任児童委員全員(210名)』を対象にした地域住民の相談等に関するアンケート調査です。アンケートの結果から、以下のことが分かりました。

1)民生委員は地域において様々な対象の相談を受けており、最も多いのは高齢者に関する相談である。地域住民の身近な相談者としての役割を果たしている。

2)相談先としては、どの対象者においても社協・包括支援センターが上位である。社協は、民生委員と協働する機会が多く身近な機関となっていること、幅広い地域福祉活動で様々な分野の相談に対応できることなどがその理由として考えられる。

3)問題が解決するためには、![]() 相談関係機関の充実、

相談関係機関の充実、![]() 地域住民の支え合いの力(間接的な支援と直接の支援)、

地域住民の支え合いの力(間接的な支援と直接の支援)、![]() 本人・家族の意欲と行動力が要因といえた。

本人・家族の意欲と行動力が要因といえた。

4)安心して暮らせる地域づくりのためには、![]() 地域住民による支え合い(直接の支援よりも日頃からの交流、声かけ、見守りなどが中心。自然な声かけが地域づくりにつながる)、

地域住民による支え合い(直接の支援よりも日頃からの交流、声かけ、見守りなどが中心。自然な声かけが地域づくりにつながる)、![]() 困った時に何でも相談できる身近な窓口があること、

困った時に何でも相談できる身近な窓口があること、![]() 相談機関とのスムーズな連携・調整・協力(支援結果などの情報のフィードバックを含む)、

相談機関とのスムーズな連携・調整・協力(支援結果などの情報のフィードバックを含む)、![]() 問題解決に取り組むことができるよう本人・家族の持つ力を発揮できる働きかけ(専門職、地域支援者、地域住民各々の役割を持ち働きかける)、

問題解決に取り組むことができるよう本人・家族の持つ力を発揮できる働きかけ(専門職、地域支援者、地域住民各々の役割を持ち働きかける)、![]() 支援者(専門職、地域住民等)が実践に生かせるような学習・研修による人材育成が必要である。

支援者(専門職、地域住民等)が実践に生かせるような学習・研修による人材育成が必要である。

5)地域づくりでは地域の実情に応じた支援が必要であるが、自治組織(区)の範囲に限定されない広域の地域づくりへの支援、自治組織に加入していない住民や地域活動への協力が困難な住民を包摂した地域づくりが課題としてあげられた。

もう1つは、子ども・子育てに関する潜在的な問題の実態を把握している『子ども子育て関係団体(43件)』を対象とした地域住民の相談等に関するアンケート調査です。アンケートの結果から、以下のようなことが分かりました

1)保育所・幼稚園等においては、保護者からの相談や子どもの様子から専門職が課題を発見し、それを各行政機関等に相談・連絡することで解決へと結び付けているということが分かった。また、相談・課題の割合や内容から、保護者の子育てについての不安の強さがうかがえる。また、子どものことのみならず家庭のことまで相談が及ぶなど相談の質的な広がりもあり、相談への対応の困難さがうかがえた。

2)学童保育においては、その機能や職員配置などから、家庭内の課題を早期に発見できない場合もあるものと思われる。また、相談や課題の発見があったとしても、うまく相談・連携ができず解決まで結びついていない。

3)課題の解決ばかりでなく、課題の早期発見や予防のためには、地域における様々な交流の機会やそのための施設・設備の整備、地域の見守り活動などが必要であり、これらが子育て専門機関と連携することにより、安心して子育てができるといえる。

また、同時に若手職員を中心とした8つの作業部会を設け、「第2次地域福祉活動計画の事業評価」及び「介護保険法をはじめとした各種法制度の改正による地域づくりの課題の抽出」を行ないました。

これらの結果を策定委員の皆様と共有し、アンケートからみえる課題や日頃感じている地域の問題等について、様々なご意見をいただくために、6月14日(火)午後1時30分より、八代福祉センター2階にて『第1回策定委員会』を開催しました。

下記選出区分より選出された方々が策定委員に委嘱されました。(順不同)

1 )笛吹市教育厚生常任委員会委員長

2 )笛吹市保健福祉部部長

3 )笛吹市連合区長会会長

4 )笛吹市民生委員児童委員協議会会長

5 )笛吹市ボランティア連絡会会長

6 )笛吹市老人クラブ連合会会長

7 )KORENふえふき代表

8 )笛吹市障害者団体連絡協議会会長

9 )一般市民

10)一般市民

11)学識経験者

12)笛吹市社会福祉協議会常務理事

委嘱状の交付後、委員長、副委員長が選任されました。

▲左から、雨宮委員長、芦澤副委員長▲

委員長、副委員長の挨拶後、議事に入りました。

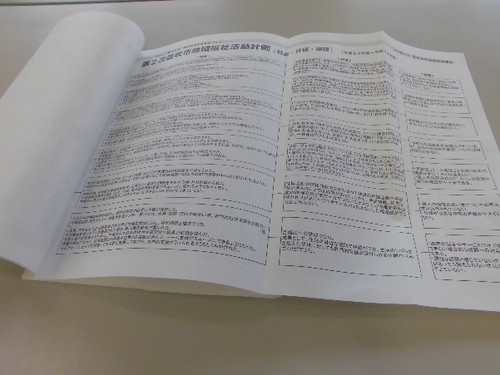

まずは、笛吹社協職員より、第2次地域福祉活動計画の事業評価についての報告と第3次地域福祉活動計画策定の進捗状況の説明(各アンケート調査結果の報告、各種法制度の改正による地域づくりの課題の報告)を行ないました。

当日の資料は45ページにも及び、質・量ともに非常にたくさんの内容が詰め込まれておりましたが、策定委員の皆様はとても熱心に聞いてくださり、多くの意見交換がなされました。

策定委員の皆様からの主な意見としては、下記のようなものがありました。

「相談に対応する場所、窓口、機能といったところが今後5年間で重要になってく

る。」

「子育て中の方が学校や保育園などの施設以外でも気軽に相談できる場を考えていきたい。」

「アンケートからでてきた子どもの虐待、貧困、親の社会的孤立といったことが今の社会情勢を物語っている。SOSを発信してくれれば気づき、支えることができるが、発信できない方をどのように見抜くかが大切である。」

「長期休みだけでも良いので子ども食堂のようなものを、地域の方たち、特に高齢者と子どもたちが一緒にできると良い。」

「行政と社協のコンタクトがとれた中で同じ目的に進んでいく中で、個人情報等の壁にぶつかることがよくある。一方は一方の道を行くのではなく、一緒になってひとつの道を開いていってほしい。」

策定委員の皆様からのご意見や特別アドバイザーのルーテル学院大学学事顧問・教授

市川一宏先生からのご助言をいただきながら、今後、9月・11月・1月の3回に渡り策定委員会を開催し、地域の皆様と一緒に平成29年4月から実施の第3次地域福祉活動計画を策定していきます。

策定までの様子は、笛吹社協ホームページや広報誌「かけはし」等で随時報告をさせていただきます。

第3次地域福祉活動計画策定委員会事務局