2、聞き取った情報をに、支援計画を作ろう

それぞれ聞き取った内容を元に、いよいよ計画作成です。よく「ケアマネジメント」「計画作成」というと、どのようなサービスを誰がどこで提供するか、ということに集中しがちです。

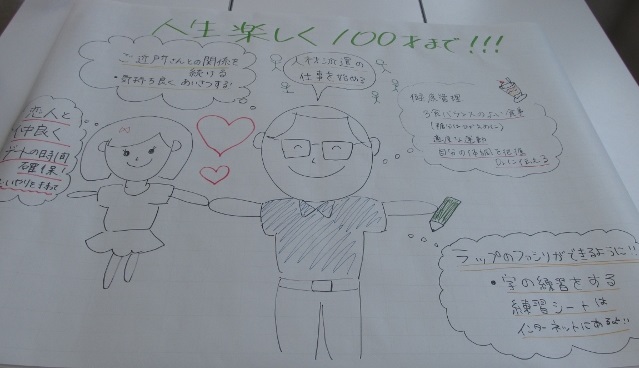

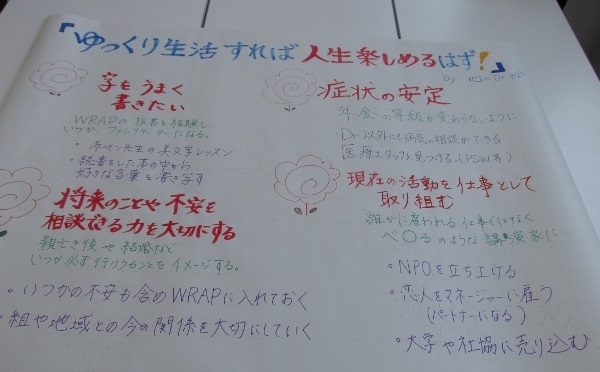

しかし、障害福祉の支援は、サービスだけに留まりません。当事者さんが将来に渡ってどのような仕事をしていくのか、どのような生活をしていくのかという、未来の像を含めた生活支援です。

最初にサービスありきではなく、どのような目標を持って、どのような生活をする。そのために使える資源は何か。勿論、サービスは必要です。同時に、ご近所さんや友人、病院や仕事先の人のようにお手伝いがあれば良いかもしれないなど、様々な可能性とその為の方法を考えます。

これらを出来るだけ言語化し、新沼さんが必要としている生活を組み立てます。

更に。新沼さん自身が知らない、気が付いていないことのために、アドバイスも必要です。

参加者は慣れない作業に四苦八苦しつつ、皆さんで言葉を重ねていきます。

病気のため、とても不安が強い新沼さん。その不安の対処をどうするのかに一番感心があるようです。

完成したところで、ご本人へのプレゼンテーションを。ここでも、本人に気づきが有ったようです。福祉サービス提供者だけではなく、保健師のような保健医療サービスの専門的視点も入った計画書です。様々な資源が繋がった計画書に、新沼さんも関心しています。

新沼さんを支えている人の存在や場所、活動など。皆さんが作った計画書を、新沼さんは一字一句確認しています。

グループで作ったそれぞれの個性的な計画書。最後に新沼さんには

私たち相談支援の相談員は、こうしてご本人の意向を中心に置き、その思いを第一にしつつ、本人が知らない資源や気が付いていない資源、苦手だけれどクリアしていかなければならない事項などを、本人と一緒に考えて作成しています。

でも、たまに作成者の思いを押し付けてはいないだろうか、支援者もご本人も気が付いていないことがあるのではないか、ということが頭に浮かびます。

だから、こうやって皆で振り返る作業は大事です。

2時間の演習時間はあっという間に過ぎていきました。振り返ること、深めるべきポイントなど沢山ありましたが、それは次回の演習に生かします。

今回のような演習は、新沼さんのように積極的に自己開示が出来た新沼さんの協力があったからこそ。

p/w suzuki