2月13日、創価大学社会福祉専修科の学生さんと先生の40名ほどが、合宿研修として、地域福祉を学ぶために笛吹社協にやってきました。

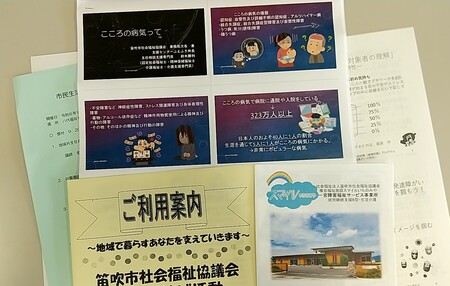

研修の目的として、権利擁護を中心に地域の実践を学びたいという事でしたので、八代福祉センターを会場にし、笛吹社協の事業を説明しました。

まずは後見センターふえふきで「笛吹市における権利擁護機能とその活動を学ぶ」という発表を行いました。

社協という組織は、全国各地に必ずある組織なのですが、地域福祉の展開などを知る機会が少ない状況にあります。特に、在宅の方の権利擁護とは何を指すのか、どのような取り組みが必要なのかを説明しました。また、市民後見人や生活支援員の活動を紹介。市民後見人の有効性などを60分ほど説明しました。

続いて、地域での障がい者の状況を説明するために、支援センターふえふきでの「ごみ屋敷と呼ばれる事象の事例から」を発表させて頂きました。地域で問題になりやすい「ごみ屋敷」の事象の研究を通じて、地域との関わりが薄くなる事で、ごみ屋敷は発生しやすくなることなどを10分ほど説明しました。

最後に、学生さんからの研究報告を2題聞かせていただき、現場の職員からのコメントも求められました。学生さん達の研究も的を得た内容で、気づきの視点から事象を積み上げていく技法は、我々現職も参考になるほどの研究成果でした。

社会福祉を学ぶための実習は年間を通じて計画的に受け入れをしていますが、今回のように学生さん達の発表まで聞かせていただける研修は初めてで、とても良い刺激を受けることが出来ました。

その後は、NPO法人ありがとうに場所を移し、「障害者が地域の防災訓練に参加する取り組み」を発表しました。笛吹市障害者自立支援協議会で作成したDVDを上映し、この取り組みの必要性や成果を資料を用いて説明を行いました。

防災訓練の際の地域との関わりで、何度も説明をする中で生まれた信頼感や協働の意識、またトラブルから見えた問題点や地域での課題を発表。この防災訓練への取り組みは、自立支援協議会の当事者家族会からの課題意識や、NPO法人ありがとうとの協力関係、社協地域福祉課との協力関係が有ったからこそ出来た取り組みです。ひとつの事業が出来上がる過程など、学生さん達は熱心に聞き入っていました。

将来の福祉を担う学生さん。それぞれがまた地域に帰っていき、笛吹社協の取り組みから得たヒントを活動の中で広げていって頂きたいと思います。また、それぞれの地域での実践から得たものを、今度は笛吹社協にも返して頂き、お互いがより良き地域福祉の実践の向上を目指すきっかけとなることを願っています。