今年度1回目となる生活支援員・市民後見人養成フォローアップ研修を6月28日に開催しました![]()

実際に地域のなかで支援活動を行っている市民後見人・市民生活支援員のみなさん、養成講座・現場研修を修了し、これから活動してみたいという熱い思いをもってくださっているみなさん、そしてお子さんに障がいをお持ちの家族会のみなさん、合計18名の方々が参加してくださいました![]() ありがとうございました

ありがとうございました![]()

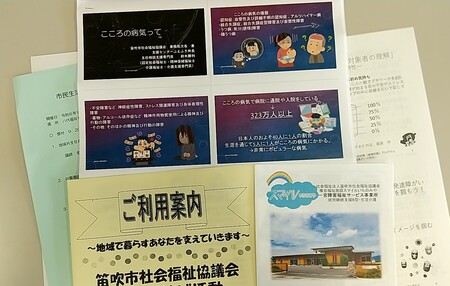

今回のフォローアップ研修の目的は・・・

・市民後見人の実践活動の内容を知る

・障がいを持った方が地域で生活するための関わりを知る

という2つの目的をもって研修を行いました。

発表は山梨県第1号の市民後見人として精神障がいをもった60代の女性を支援してくださっている

出ッ所雅美さんと笛吹社協障がい者支援センターの中村美子相談支援員にお願いし、アドバイザーとして相談支援事業所ハーモニー施設長の荻原智恵支援専門員をお迎えしました![]()

出ッ所さん(市民後見人)から・・・

市民後見人としての本人の思いを後押しし、自分の価値観を押し付けないような支援を心がけている、本人への見守りをしてくれている地域の人たちとのつながりも大切にしている

とのお話をしてくださり、本人を中心としたあたたかな見守りのなかで支援を行っている様子を伝えてくださいました。

中村相談支援員から・・・

本人の在宅生活を支える、障がい福祉サービスのケアマネージャーとして、ヘルパーさん利用のためのサービスを調整していること、定期的なカンファレンスに出ッ所市民後見人さんにも参加していただき、生活の状況などについて、本人を中心とした支援を行うため情報共有をしている、といった内容について、参加したみなさんへお伝えしました。

![]() 発表を受けてのグループワークでは和やかな雰囲気でさまざまな思い、考えを語り合いました!

発表を受けてのグループワークでは和やかな雰囲気でさまざまな思い、考えを語り合いました!

≪出ッ所雅美市民後見人の発表について≫

・本人にとって何が最善かを常に考え、本人の笑顔を大切にしているという思いが伝わってきた。

・本当にすごい!!活動に対して難しく考えず、寄り添うことを中心に関わっていけばよいことを学べた。

・地域の目、地域の協力、地域のサポートも必要だと思う。本人の思いを聞くことがまず、大切。

などなど・・・・

≪障がいを持った方が地域のなかで生活するために自分たちはどのような関わりが大切かについて≫

・障がいの子どもをもつ親として社会の役に立ちたい、家族への寄り添いも必要。親亡きあとが心配。支援とのつながりを大切にしたい。

・常にアンテナを高く、情報を得るようにする。

・障がいを持ったかたへ寄り添い、その人と気持ちよく接するためにほどよい距離感をもつ

・地域とのパイプ役となる。

などなど・・・参加者みなさんがそれぞれに考えたこと、感じたことを共有することが出来ました!!

まとめにアドバイザーの荻原支援専門員から・・・

「本人が感じている生活のしずらさを少しでも減らすために、そして生まれた地域で安心して暮らしていくためにみんなの力が必要。それぞれの立場でそれぞれの力を本人のために発揮し、本人をフォローしていけたらよいのではないか、知識と経験の両輪が必要であり支援に時間をかけながら寄り添う、本人のすべてを良しとするのではなく、関係性を大切にする。そのなかで本人へ選択肢を伝え選んでもらうこともよいのではないか」とのアドバイスをいただきました。

今回の研修で学び、感じ取ったことを地域のなかで、そして今後の活動のなかで生かしていただけたらと思います![]() また次回(2月)のフォローアップ研修でもみなさんにおみやげをもって帰っていただけるような内容にしたいと思っています!

また次回(2月)のフォローアップ研修でもみなさんにおみやげをもって帰っていただけるような内容にしたいと思っています!

後見センター 今泉