障がい児者が、より自立した生活を行えることを目的とし、在宅での介護や通いでの日中サービス、施設入所などのサービス、障がい者の社会参加を目指した就労サービスなど、様々な福祉サービスの利用が出来るようになっています。

これは障害者総合支援法に位置付けられたものであり、サービス利用の際には、そのサービスをいつ、どのように利用したいのかを明確にし、当人がより良くサービスを利用出来るようにする「サービス利用計画書」が必要となっています。そして、この計画書は指定特定相談支援事業所(計画相談事業所)に所属する、「相談支援専門員」が作成することとなっています。

笛吹市地域自立支援協議会では、笛吹市の障がい児者が利用する計画相談事業所を対象に、定期的に計画相談連絡会が開催されています。ここでは障がい児者の計画相談に関することを話し合っています。

その連絡会の中で、計画相談のスキルアップや、相談支援専門員が抱える悩みどを話し合える場の機会として、事例検討会を開催することとなりました。

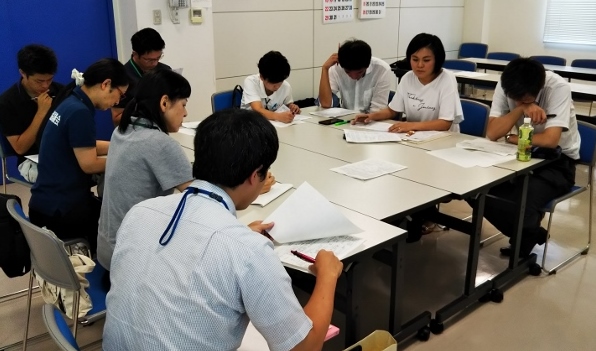

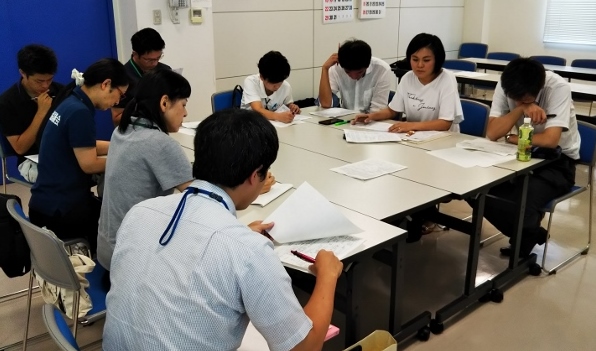

7月30日、午前9時30分より、笛吹市役所で初回の計画相談連絡会が開催されました。

事例検討の方法として、事例提供者を選任し、各自が実際に使っている「サービス計画書」を元に事例を発表。このような流れで作成したかどこにポイントを置いて作成したのか、使われている様式や文言など、出席の皆さんでチェックし、アイデアを出し合います。誰かが講師(指導役)と言う訳ではなく、皆さんでその計画書を充実させていく手法です。

1グループ30分という時間内での検討です。時間と言う事もあり、皆さん集中して検討を重ねています。検討後は、各グループにて発表を行い、討議内容を全員で共有します。

今回は初めての開催と言う事で、支援センターふえふきの鈴木が全体まとめ役を担いました。

あっと言う間の2時間。参加者からは様々な意見が出て、また次も参加したいという希望が出されました。

今後、どのような形式で行うのかが良いのかを検討し、次回に繋げることになりました。

参加者の方々。今後どのような連絡会が良いのか、意見を下さい。皆で良い会にしていきましょう。

p/w suzuki