8月7日、山梨県防災新館にて行われた、山梨県障がい者地域自立支援協議会に参加しました。

これは、山梨県と県内の各地域において、各自立支援協議会の活動成果や課題等について情報を共有し、連携して課題解決に取り組むことを目的とした協議会です。

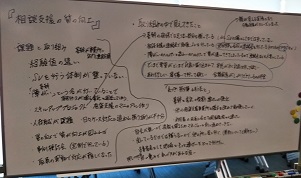

まず、県内の事業所からの「相談支援事業所の運営の工夫と、職員体制についての報告」を全員で聞き、その後は6つのグループに分かれて、テーマ別のグループワークを行いました。

今回のテーマは以下の3つです。

1、「相談支援体制の充実」

2、「相談支援専門員の質の向上」

3、「医療的ケアが必要な重度心身障害児者の相談の場、連携の必要性について」

この協議会は、障がい当事者も参加し各グループにて一緒に協議を重ねています。

例えば「相談支援専門員の質の向上」のグループに参加された当事者の新沼さんは、「最近の自立支援協議会は、事業所の報酬や内容等の制度的な話が中心で、自分たち当事者の話題が少ないと思った。」と発言しています。

確かに、平成30年の報酬改定によって、事業所の運営方法によっては受け取ることの出来る報酬に大きな差が出来てしまっています。殆どの事業所が小規模の運営で、運営そのものが立ち行かないような事態が起きています。

当事者の立場からすれば、もっと自分達の生活のことを協議して欲しいのに・・・と思うのは当然なのかもしれません。

笛吹市自立支援協議会で行っている、「当事者が参加してのアセスメント計画演習」には、多くの方が興味を示しました。初回には新沼さんも参加され、その時の様子も話されています。

また、「医療的ケアが必要な重度心身障害児者?に対応する為に、基幹相談支援センターに医療・保健分野の職員が必要だ。」という意見が出たり、笛吹市と相談支援の仕組みが違う市の状況を聞いたりすることが出来ました。

他のグループも話は尽きず、3時間の協議会はあっと言う間に過ぎました。

協議会終了後、笛吹市の運営について学ばせて欲しい、というところから声を掛けて頂きました。県全体でお互いが刺激を受けて学び合う協議会でありたいと思いました。

p/w suzuki