2018年12月18日に石和西小学校4年生の授業で福祉講話(2回目)が行われました

聴覚障害者による講話

聴覚障害者による講話

聴覚障害者の方とのコミュニケーション方法は手話以外にも「筆談」「要約筆記」「空書(くうしょ、地面やテーブル、空で書くこと)」「ジェスチャー」などがあります。

聴覚障害者の方とのコミュニケーション方法は手話以外にも「筆談」「要約筆記」「空書(くうしょ、地面やテーブル、空で書くこと)」「ジェスチャー」などがあります。

また「口形」(こうけい)といって、相手の口の動きを見て話している言葉を判断するというものもあります。しかしそれは難しいそうです。

また「口形」(こうけい)といって、相手の口の動きを見て話している言葉を判断するというものもあります。しかしそれは難しいそうです。

視覚障害者による講話

視覚障害者による講話

児童「点字は読みますか?」

児童「点字は読みますか?」

講師「最近勉強し始めました。覚えたのは『う』『れ』『め』など。一文字ずつ覚えています」

講師「最近勉強し始めました。覚えたのは『う』『れ』『め』など。一文字ずつ覚えています」

児童「盲導犬はほしいですか?またパピーウォーカー(盲導犬候補の子犬を育てるボランティア家族)はいたほうがいいと思いますか?」

児童「盲導犬はほしいですか?またパピーウォーカー(盲導犬候補の子犬を育てるボランティア家族)はいたほうがいいと思いますか?」

講師「盲導犬は今はまだあまりほしいと思っていません。パピーウォーカーは増えるといいと思います」

講師「盲導犬は今はまだあまりほしいと思っていません。パピーウォーカーは増えるといいと思います」

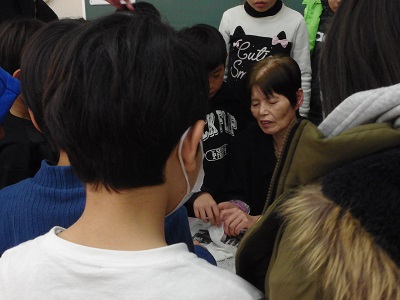

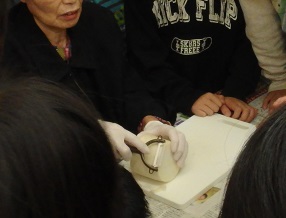

まずは児童の皆さんがゴム手袋を講師の手にはめます

まずは児童の皆さんがゴム手袋を講師の手にはめます

児童「親指こっちです」

児童「親指こっちです」

講師「こっちじゃわからないよ。」

講師「こっちじゃわからないよ。」

児童「時計の10時のほうに親指をいれてください」

児童「時計の10時のほうに親指をいれてください」

大根を手でさわり、大きさ、重さを確認。

大根を手でさわり、大きさ、重さを確認。

指で場所を確認しながらピーラーで皮むき

指で場所を確認しながらピーラーで皮むき

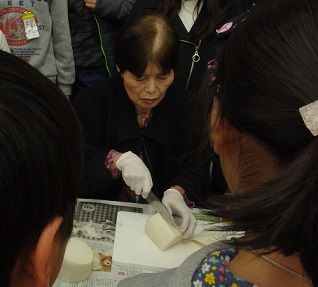

児童「あともう少しです」

児童「あともう少しです」

指導員「『もう少し』ではなく、『あと何枚むきます』のほうが伝わりやすいよ」

指導員「『もう少し』ではなく、『あと何枚むきます』のほうが伝わりやすいよ」

児童「あと3回です」

児童「あと3回です」

いよいよ包丁で切ります

いよいよ包丁で切ります

児童「左手切れない?

児童「左手切れない? 」

」

講師「大丈夫よ。ありがとう」

講師「大丈夫よ。ありがとう」

石和西小学校4年生は、1学期に総合学習の時間で「福祉」について自分の関心のあること(視覚障害、聴覚障害、義手 等)の調べ学習を行ってきました。

2学期は当事者や支援者の方の福祉講話です これは実際にお話を伺うことで、1学期に調べたこととの関連を考えて、学びを深めることが目的です

これは実際にお話を伺うことで、1学期に調べたこととの関連を考えて、学びを深めることが目的です

▼▼1回目の福祉講話(11月16日)の様子はこちら▼▼

「(石和地域)石和西小学校で社協職員および義肢装具士による福祉講話が行われました」

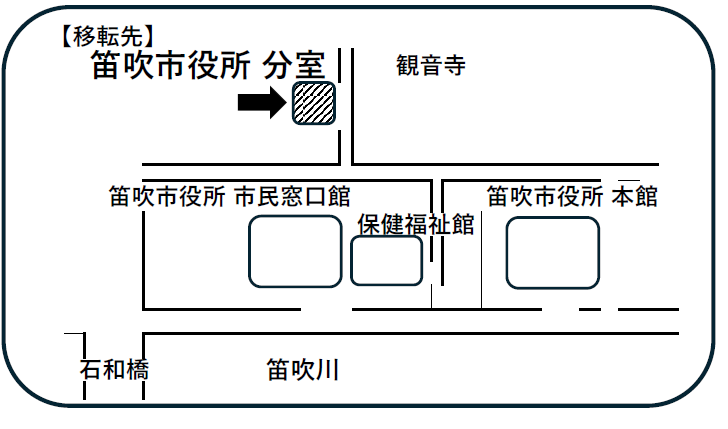

今回は各クラスごとに、

(1)視覚障害の方の講話 (45分)

(2)聴覚障害の方の講話 (45分) を行いました

講師には、社会福祉協議会の障害者地域活動支援センター「ふえふき」で関わりのある当事者の方にお越しいただきました

前回の福祉講話は多目的ホールで行いましたが、今回は講師のうち1名が福祉講話が初めてで「大勢の前では緊張してしまうかも・・・」との不安があったことから、クラスに分かれて25名程度でお話を聞く形としました

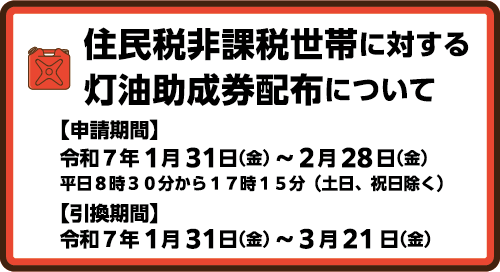

講師の方は手話で講話

それを笛吹市役所より派遣された手話通訳者2名が通訳

あいさつなど、手話をいくつか教えていただきました

例えば「たまご」と「たばこ」や、「おにいさん」と「おじいさん」は口の形が同じで判断が難しいそうです。

その場合ジェスチャーを加えると判断しやすくなることも教わりました

また、自宅で使っているさまざまな機械を紹介してくださいました

防災無線の内容が文字で表示される機械

これを自宅に設置し、防災無線の内容を把握しているそうです

来訪者がインターホンを押すと、このライトが光ります

タイマーセット時間になると、付属品がブルブル震える目覚まし時計

これを首のあたりにつけて寝ることで、朝ブルブル震えて起きるそうです

児童もブルブルを体験

講師が通っている作業所 障害者地域活動支援センター3型「一宮夢ふうせん」

障害者地域活動支援センター3型「一宮夢ふうせん」 の指導員がサポート

の指導員がサポート

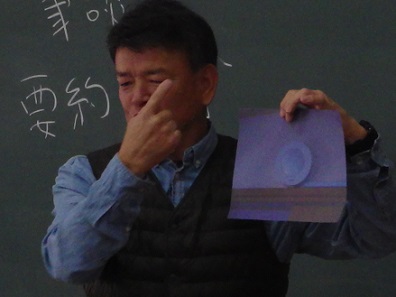

指導員が講師に質問する形で、講師の生活の様子や工夫している事、病気のこと(講師は病気による中途視覚障害者です)などを教えていただきました

また、講師が緊張で話す内容を忘れてしまった時や言葉に詰まった時は、事前に指導員と一緒に考えた講話の内容をまとめた紙を指導員が見ながら、講師の言葉を引き出すようサポート

児童の質問時は、手を挙げても講師は見えないので、

その代わりに パン

パン と手をたたいてから質問

と手をたたいてから質問

児童は、1学期の調べ学習で知った事を、講師に実際に聞いて確かめようとする姿勢が、質問をする姿から伝わってきました

また、生活で活用しているものとして、携帯を見せていただきました

電話帳読み上げ機能があり、電話帳にある名前を音声で読み上げます。電話したい方の名前が読み上げられた時点でボタンを押して選択し、電話をかけるそうです

介助(ガイドヘルプ)の実演

「あと2メートルくらいあります」「前に○○さんがいます」などと、周囲の状況がイメージできるよう声をかけながら一緒に歩きます

作業所「一宮夢ふうせん」での活動を紹介

包丁で大根の皮をむいたり、切る練習をしています。

視覚障害者にとって相手の言葉は大切な情報源である事を体感

伝わりやすい表現を知る機会にもなりました

無事大根が切れると「おぉ 」と歓声が

」と歓声が

この後、児童が目をつぶり、他の児童にゴム手袋をはめてもらいました

今度は伝わりやすい表現で声をかけ、無事手袋をはめる事ができました

1クラスずつという少人数での講話だったため、講師と児童の距離が近く、やりとりが活発に行われた授業でした

授業終了後は児童が校長室までガイドしてくれました

福祉教育推進事業

福祉教育やボランティア体験などを通じて、いのちの大切さを学び、児童・生徒の福祉のこころを醸成する事を目的として、笛吹市内の小中高等学校を「福祉教育推進校」として指定して、社会福祉協議会より55,000円を上限として福祉教育に関する費用を助成する事業です。

助成金の財源は市民や法人の皆様からご協力いただいた、社会福祉協議会の会費が充てられています。

今回、社会福祉協議会では講師の調整させていただきました。

こんなまちであったらいいな 安心して暮らせる幸せあふれるまちづくり

つなげよう、つたえていこう、温かい心 いさわ

石和地域事務所 霜鳥