支援センターでは、「障がい者が地域の防災訓練に参加する試み」と称し、各地域で行なわれている防災訓練に、その地域で暮らしている障がい者も参加する事で、住民協働の防災意識を広げることを毎年行なっています。

これは、その方が暮らす地域の役員さんや市役所の担当者、社協の地域事務所などと連携を取り、実施しています。またその様子をビデオ撮影し、他の地域にてそれを上映することで、防災の意識を広く伝えていくことをしています。

これについては、民生委員児童委員協議会や、小中学校での福祉講話、障がい者団体や保護者会の勉強会などでの上映依頼から、市外でも他圏域の自立支援協議会から依頼を受け、様々な所で講義をさせていただいています。

※笛吹社協の過去のブログにて

http://www.fuefuki-shakyo.or.jp/oshirase/2018/11/post-1296.html

富士北麓自立支援協議会にて、防災訓練の講師をしてきました

http://www.fuefuki-shakyo.or.jp/oshirase/2018/10/post-1271.html

防災訓練の取り組みについて

このような活動を山梨県社会福祉協議会でも評価をいただき、山梨県社協が主宰する福祉救援活動フォーラムでも発表して欲しいという依頼を受けました。

「平成30年度 やまなし福祉救援活動フォーラム 災害にも強い地域をめざして」

日時 平成31年3月6日 水曜日 午後1時30分から

場所 山梨県立文学館 講堂

主催 山梨県社会福祉協議会・山梨県民生委員児童委員協議会

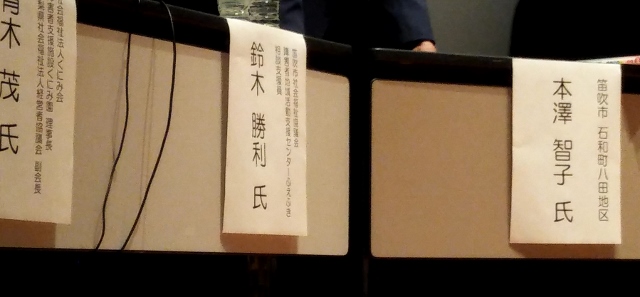

当事者のお母さん、本澤さん 石和地区の民生委員 河村さんです

県内各地から多くの民生委員さんが集まり、会場はほぼ満員でした。今回発表するのは、石和地区で実際に防災訓練に参加した当事者の「まゆなちゃん」のお母さんである本澤智子さんと、この地区の民生委員さんの河村直美さん。社協を代表して、支援センターの鈴木が発表しました。

まずはこの防災訓練への試みの説明を行い、防災訓練の様子を撮影したDVDを上映。その際の様々なエピソードを含め、DVDを見ていただきました。

私たちが大事にしているのは、ただ単に災害時に障がい者を避難させるだけでは有りません。まずは、様々な障がいを抱えつつも、皆さんと同じ地域に住んでいる住民であること。しかし、その障がい特性のため、健常者が避難することよりもずっと多くの困難があること。これらを映像で見ていただきながら、解説を加えていきました。

私たち社協が訴えるのは、「地域づくり」です。地域の方も、いざとなったら避難のお手伝いをしたい。出来れば同じ地域での被災犠牲者を出したくは無いと思っています。しかし、その障がい特性のために、お手伝いに躊躇してしまうこともあるのです。

本澤さんも河村さんも、思うところは一緒。障がいがあっても我が子も地域住民。助けて欲しいと願います。河村さんも、民生委員として一人でも多くの住民の幸福追求を目指したい。そんな思いを語って頂きました。

基調講演では、全国社会福祉協議会の薗崎秀治氏が、「平成30年度の被災を振り返る 今被災地では」をテーマにお話をされました。

被災地支援の三原則として「被災者中心」「地元主体」「協働」の3つを挙げています。地元社協では災害時にボランティアをコーディネートし支援に当たっていますが、大事なのは平時からの「協働意識」を高めていくことと園崎氏は言います。まさに、私たちが行っている地域づくりです。

支援センターでは、今後もこの「障がい者が地域の防災訓練に参加する試み」のDVDと資料を持って、様々な地域や団体、教育機関に出向きお話をさせて頂きたいと思っています。

興味を持って頂ける方は、是非支援センターふえふきまで連絡を下さい。また、この他の資料を用いて、障害者差別解消についても説明が出来ますので、お声をおかけいただけるとありがたく思います。

支援センターふえふき 055-263-1777