その1とその2はご覧いただきましたか?

今回はシリーズ・その3を支援センターからバトンタッチし地域福祉課からお知らせします!

障がい当事者の新沼さん、松本さんと障害者地域活動支援センター職員も参加しましたが、ふえふき防災・災害ボランティアの会会長の片岡さん、副会長の青木さんと地域福祉課の職員も一緒に参加しました。

平成26年の豪雪時に実際に立ち上げた「笛吹市雪害ボランティアセンター」の教訓により、その後、年に1回、防災・災害ボランティアや市ボランティア連絡会を中心に災害ボランティアセンター設置運営訓練を実施してきました。本年度は山梨県地震防災訓練の中で実施した同訓練に市民と社協が参加させていただき、今後の笛吹市における同訓練やさまざまな活動に活かそうと各参加者は気持ちを一つにして臨んだところです。

前回記事でもお伝えしたとおり、障がい当事者もボランティアさんも助ける・助けられると分けることなく、それぞれが役割を担いました。

青木さんは、被災者を助けたいと思いボランティアセンターに足を運ぶボランティアへの事前オリエンテーションの担当になりました。

実際の被災地の現場では危険な作業もあります。また、被災者の気持ちは悲しみやつらさでいっぱいです。そんな被災地や被災者の立場に立った説明を行います。

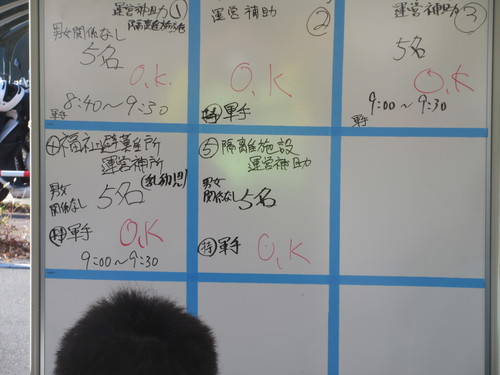

片岡さんは、助けたい思いを持ったボランティアさんと助けを求める現場をつなぐマッチングの担当に配置されました。

実際のボランティアセンターでは、熱い思いを持つボランティアさんの気持ちを汲み取りながらも、被災者の困りごとに合わせ、技術・知識をもったボランティア、性別、人数、持ち物、所要時間を踏まえて活動先に送り込むつなぎを行います。

地域福祉課の職員も活動報告班・ニーズ受付班にそれぞれが配置し、他社協職員と協働して訓練!

これまでの経験から専門的な知識や技術をもち、災害ボランティアセンターに実際に関わったボランティアさん。人とのかかわりが少しだけ苦手だけれども障がいを開示したり、補助具を使われながら電車通勤により一般就労に励まれる障がい当事者のおふたり。普段は支援される場合もあるかもしれませんが、支援側に立った訓練に参加し、それぞれが感じたことがあったかと思います。

後日、笛吹市から参加した仲間で集まり、感じたこと、できる改善点や工夫点などを話し合い、こうした地域共生社会があたり前である地域づくりを目指し、訓練の検証を行う予定となっております!