山梨県笛吹市社会福祉協議会のサイトです。

先日、地域の方より素敵な手編みの手袋を

たくさんご寄付いただきました![]()

なんとこの手袋を編んだのは94歳の方とのこと![]()

![]()

細かい編み目もとっても綺麗で、優しい色合いの手袋です。

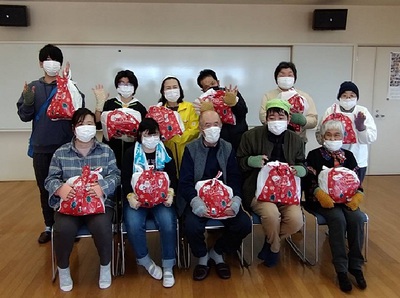

21日に行なわれたふれあい工房・育美会の合同クリスマス会にて、

プレゼントとしてメンバー一人ひとりにお渡ししました![]()

手袋をしながらスマホなどの操作もできる仕様になっており、

デザイン性も機能性もばっちりです![]()

さっそく手にはめてニッコリ嬉しそうなメンバーさんたち![]()

温かいお心遣いに、寒い冬も乗り越えられそうですね![]()

また赤い羽根共同募金会からは、お菓子のプレゼントもいただきました![]()

地域の皆さんからの募金が活用され、地域の障がい者に届いています![]()

温かい気持ちのこもったご寄付・募金をいつもありがとうございます。

これからも地活3型(八代育美会・春日居ふれあい工房)では、

色々な形で地域の皆さんと交流が出来るよう取り組んでいきます![]()

来年もどうぞよろしくお願いします。良いお年をお迎えください![]()

八代育美会

春日居ふれあい工房

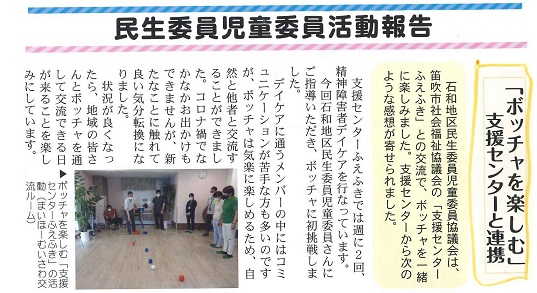

支援センターふえふき

皆さんこんにちは、地域福祉推進委員の笹本さんから写真を提供していただきました。

今日は、石和温泉駅の北口、お天狗さんで有名な山岸地区のサロンを紹介します。

毎年11月から12月にかけて月に2回、公民館にてクリスマスリースやお正月飾り等を作るサロンを開催しています。

皆さんいろんなパーツをどのように飾ろうか?時折お隣さんの様子を見ながら「きれいじゃん」「すごいじゃんね」などと褒め合いながら、思い思いにリースづくりを楽しんでいました。

今まで培ってきた経験や趣味を活かして活動をしている講師の方は、地域の皆さんと一緒に季節行事の楽しみ方を伝えながら、公民館に和やかなひとときと彩りを添えています。

メリークリスマス!

12月20日に石和デイサービスにて「クリスマス会」を開催しました。今年は、「月見草の会」の皆さんが、踊りと紙芝居を披露してくれました。

当日デイサービスの利用者様は、目の前で繰り広げられる迫力の踊りに圧巻、自然と身体が動き、会場が一つになる楽しいクリスマス会となりました。

続いて、デイサービスの大型テレビに画像を映して大型紙芝居の始まり始まり♪

デイサービスの職員もボランティアの皆さんと一緒に声優さんに挑戦!

初めて合わせたとは思えないほど息がぴったりでした。

笛吹社協では、コロナ禍においても在宅介護部門にどのようにボランティアの受け入れができるか検討を重ね、約2年ぶりにボランティアの受け入れが実現しました。現在、各地域でデイサービスや障害サービスにおいて地域のボランティアの皆さんとの交流活動を展開しています。

石和の地域事務所では、デイサービスのボランティア依頼を受け、踊りを通して地域に元気を届けている月見草の会の皆さんをマッチングさせていただきました。

「月見草の会」の皆さんは、デイサービスで踊りや紙芝居を披露する前後に・・・

ボランティア活動の前に健康チェック、ワクチン接種済証の確認など済ませ、念入りな打ち合わせをしています。また活動後にも振り返りのミーティングも欠かせません。

今回のクリスマス会では、利用者様にとっても、「月見草の会」の皆さんにとっても気持ちが通う最高のクリスマスプレゼントになりました。

笛吹社協では、ボランティア活動支援を積極的に行っています。

ブログをご覧の皆さんもぜひ、余暇や特技や趣味などを活かしてボランティアデビューしてみませんか?

皆さんからのご連絡をお待ちしております。

昨年の社協のデイサービス(八代・境川、石和、一宮、春日居)のアンケート調査で

「お買い物をする機会が欲しい」とのご意見が多くあり![]()

「コロナ禍で買い物に行けない」「自分で選んで買いたい」「車椅子なので買い物できない」など

ご利者様の買い物ニーズを知る事が出来ました。![]()

ご利用者様の「したい事」を叶え「今までしていたこと事を継続する」大切さや

「機会や介助があれば出来る事が増える」利用者様の可能性など

買い物を通して、楽しみながらリハビリ効果が期待でき、社会参加に繋がると

「デイにいながらお買い物」がスタートしました(八代・境川、一宮、春日居)

移動販売業者の協力を得て、屋内に商品を陳列し![]()

![]()

![]()

気候や天候を気にせず車椅子の方も買い物ができるようにしました。

ご利用者様には大好評![]() で「時々来るひ孫に、お菓子を買っておきたい」「息子のおつまみを買ったよ」

で「時々来るひ孫に、お菓子を買っておきたい」「息子のおつまみを買ったよ」

「お線香あるかしら?」「妻にお土産を買う約束をしたけど何にしようかなー」など

商品に手を伸ばして選び、迷ったり考えたり、お会計したりと活き活きと楽しまれています。

(女性は主婦の顔に?)

特に八代・境川デイサービスは個別機能訓練を積極的に行っており

「デイにいながらお買い物」を通して機能訓練の評価もさせていただいております。

毎回、職員が付き添いサポートさせていただきがら

多くのご利用者様が楽しまれています。

12月の商品はお正月の雰囲気

「私、数の子好きなの。楽しみにしてたのよ」

移動販売業者様は、高齢者の好みや季節に合わせて商品をご用意くださり

お惣菜や野菜、日用品などご配慮のある商品を陳列してくださっております。

自分の足で歩きながら商品を見て、自身や家族の為に商品を選び

お金を支払い商品を袋に詰めるという事。

今まで当たり前にしてきたお買い物が、新鮮で日常生活を取り戻す訓練に繋がっています。

八代・境川通所介護事業所は個別機能訓練を看護師4名が中心になり積極的に行っております。

「歩けるようになりたい」など、ご利用者様の思いや希望をサポートさせていただきます。

笛吹市社会福祉協議会では、12月22日・23日に、市内7カ所の地域事務所で、"あい 子ども応援基金"を活用し第5回となるひとり親家庭応援事業「コロナに負けちょし」笑顔で新年迎えるじゃんを開催しました![]() 申し込みがあった市内のひとり親世帯90世帯にちょっとした季節の食材等を無償配布いたしました。

申し込みがあった市内のひとり親世帯90世帯にちょっとした季節の食材等を無償配布いたしました。

▲八代地域事務所▲

▲石和地域事務所▲

この企画は、新型コロナウイルスの影響を受け、生活に影響を受けているひとり親家庭が増えていることから、昨年末に実施したひとり親家庭応援事業の第5回となります。

過去のひとり親応援事業(あい 子ども応援基金ブログ記事内)ブログは↓↓こちらからご覧になれます。

http://www.fuefuki-shakyo.or.jp/oshirase/2021/08/post-1664.html

今回の配布内容は、お米やレトルト商品やクッキー、お菓子のほか、新年を迎える準備としてお餅、そば、あんこ、みかんをお渡ししました。また、日本特有のお正月を迎えてほしい思いから、お年玉をお渡ししました。

▲お年玉をお渡ししました▲

また、おたのしみとして、クリスマス![]() も近いことからサンタさん(市内の住民の方)からいただいた"おもちゃ"等も用意し一緒に来所されたお子さんに選んでもらいました

も近いことからサンタさん(市内の住民の方)からいただいた"おもちゃ"等も用意し一緒に来所されたお子さんに選んでもらいました![]()

▲サンタさんからのおもちゃのプレゼント![]() ▲

▲

保護者の方が大変喜んでくださり、「普段買ってあげられないものをもらうことが出来て本当にありがたいです」「子どもがお菓子をもらうと喜びます」「お米をもらうことが一番助かります」などの声が聞かれました![]()

みなさま良いお年をお迎えください![]()

この事業は、「あい 子ども応援基金」や地元の企業や個人からのご寄付品を活用させていただいています![]()

▲水平リーベ代表 樋口 滝人様からごお米・お餅などご寄附いただきました▲

▲株式会社 洋菓子舗 ウエスト様からクッキーをご寄付いただきました▲

![]() 善意の寄付

善意の寄付![]()

・水平リーベ代表 樋口 滝人 様 (お米・お餅・お菓子など)

・株式会社 洋菓子舗 ウエスト 様 (クッキー)

・多くの住民の皆様

・サンタ 様

皆様の温かいご協力ありがとうございました![]()

この事業は、「あい 子ども応援基金」を活用しています。

![]() あい子ども応援基金

あい子ども応援基金![]() に賛同していいただいている企業・団体・個人様(2020年12月から2021年12月13日現在)

に賛同していいただいている企業・団体・個人様(2020年12月から2021年12月13日現在)

エコー電子株式会社 様/丸茂 佐貴子 様/飯田 三郎 様/早河 正弘 様/水平リーベ代表 樋口 滝人 様/芦澤 義男 様/竹内 稔 様/株式会社 SPC 様/石川 伸子 様/宮本 京子 様/ふえふき男衆ボランティアの会 様/宮澤 黎夫 様/今泉 教秋 様/橘田 尚 様/小林 真由美 様/保崎 邦雄 様/宮川 明史 様/網倉 基充 様/甲府一高38会ゴルフ愛好会 様/若杉 繁一 様/山下 清美 様/ 匿名希望(7名)/あい 子ども応援基金募金箱/笛吹市社会福祉協議会役職員一同(順不同)

この基金では、地域の皆さんからの応援で『子ども達の健やかな成長と夢と希望を応援する』ための取り組みを行っていきます。

![]() 基金の活用方法

基金の活用方法![]()

・食料品や物品購入費用など、ニーズに応じた活用

・事業に必要な事務費・人件費など

*この寄付金は、法人税法第37条第4項、所得税法第78条第2項に該当し、寄附控除が受けられます。

地域の皆様の応援をよろしくお願いいたします。

<お問い合わせ先>社協各地域事務所

12月23日(木)スマイルいちのみやにて、

クリスマスパーティーを開催しました ![]()

高齢者の通いの場「デイサービス」と、

障がい者の通いの場「生活介護」「就労継続支援B型」の

3つの事業所合同での開催です![]()

笛吹市社会福祉協議会 竹内会長からの挨拶で始まりました。

レクリエーションの司会進行は、

スマイルのメンバーさんが行ってくれました。

一宮町のボランティア、ハーモニー様によるオカリナの演奏です。

水戸黄門の主題歌「ああ人生に涙あり」から始まり、

「武田節」や「瀬戸の花嫁」などのなじみの曲で利用者の皆様も

歌を口ずさみながらオカリナの演奏を楽しみました![]()

「ジングルベル」「赤鼻のトナカイ」も演奏していただき、

クリスマス気分を味わうことができました。

続いて、御坂の美川憲一こと、後藤様による

マジックショーです。

利用者の皆様からは「おー」という驚きの声がたくさんあがりました。

アンコールでは美川憲一さんの「さそり座の女」をご披露いただき、

手拍子で盛り上がりました。

コロナ禍でなかなか地域のボランティアさんを

お招きすることができない状況が続いてきました。

こういった季節のイベントにボランティアさんが参加してくださったのは、

スマイルいちのみやが開所してから初めてのことです。

ボランティアの皆様からも

「やっとボランティアとして来られたわ」との声をいただきました。

地域のボランティアの皆様のおかげで

楽しい時間を過ごすことができました。

ありがとうございました![]()

クリスマスといえば、プレゼント![]()

サンタさんからプレゼントが配られました。

いくつになってもプレゼントは嬉しいですね!

参加していた橘田常務からは

「こんなに楽しいクリスマスパーティーは初めてです」との講評がありました。

この日はスマイルいちのみや就労継続支援B型のメンバーさんが

お昼ご飯を提供してくれました。

クリスマスパーティーを行っている最中に

メンバーさんたちが準備してくれていました。

メニューはシチューとパンもしくはご飯の選択メニューに

白身魚のフライです。

大好評のお昼ご飯![]()

サンタさんがのっているクリスマスケーキも![]()

みんなで美味しくいただきました![]()

スマイルいちのみやでは、

季節の行事などを通して交流を図り、

お互いの理解を深め、

地域共生社会の実現を目指しています。

一宮地域事務所

障害者地域活動支援センター「ふえふき」の委託相談担当相談員2名で、甲府市にあるグループホームを何軒か見学しました相談員は支援の一つとして、相談者の方が「家を出て自立した生活をしたい」というようなニーズに合う社会資源(制度、事業所、施設、情報など)をつなぐ役割を担っています。 そのためには、相談員自身が社会資源の情報を知っている必要があります。 今回見学した「障害者グループホーム」は、障害のある方が暮らす共同住宅です。世話人など支援者による支援(必要時の見守りや生活技術の助言など)が受けられます。 障害者グループホームは笛吹市内に数が少ないので、市外のグループホームも見学して情報収集をしています

障害者グループホームと一口に言っても各所特徴はさまざま。 建物設備はもちろん立地や周辺環境も観察し、グループホームのルールを聞くなどして、どんな方がそのグループホームの生活に合うか、イメージを掴めるよう意識しながら見学しています。

また、「相談者と事業所(社会資源)をつなぐ」相談員の立場で、障害のある方が多く持つニーズ・現状などを事業所管理者の方に伝えることも意識しています。

住まいのことに限らず、

また住まいを探す障害者の方も「どんな所でどのように暮らしたいか」はさまざま。

住まいのことに限らず、

また住まいを探す障害者の方も「どんな所でどのように暮らしたいか」はさまざま。より安心して暮らせるよう、情報収集だけでなく事業所との情報交換も大切にしていきたいと思っています。

住まいの事、生活の事など、聞いてみたいこと等ございましたらご気軽にご相談ください

問合せ先

障害者地域活動支援センターふえふき 055?263?1777

支援センターふえふき 霜鳥

支援センターふえふきではNPO法人Happy Speceゆうゆうゆうのご協力をいただき、10月から3回、春日居福祉会館2階にて、音楽が大好きなお子さんや、発達がゆっくりなお子さんに集まっていただき楽しく過ごしました。

講師はミュージックケアワーカーの名取晃一先生です。素敵な歌声が、うたのお兄さんのようでした![]()

10月28日の1回目は0歳児から1歳児のお子さんが集まり、広い会場に戸惑いながら緊張気味でした。なかなか寝転んでくれず、うまくできるかしら?と心配なおかあさん。![]() お母さんのやさしい声かけに、にっこりです。

お母さんのやさしい声かけに、にっこりです。![]()

11月25日の2回目は、3歳児や5歳児のお子さんの参加もありました。1回目に緊張していたお子さんも、少し雰囲気に慣れてきました。いろいろな楽器にふれて楽しそうでした。![]()

笛吹市の母子保健師、有賀さんが参加してくださり、お母さんたちに子育ての情報も提供してくださいました。

12月16日の3回目は2組でしたが、回を重ねるごとに音楽に興味が出て来て一緒に踊ったり、楽器を鳴らしたり出来るようになって、お母さんもびっくりしていました。![]() クリスマスも近いので、クリスマスソングを歌いながら体を動かしました!

クリスマスも近いので、クリスマスソングを歌いながら体を動かしました!

今回は療育コーディネーターの渡辺さんが参加してくださいました。お子さんの発達に関することならいつでも相談してくださいと、お声がけしていただきました。

音楽療法のあとは、本来はお茶を飲みながらお母さん同志の交流や情報交換を目的に茶話会を行う予定でしたが、コロナ禍の配慮により少しだけ皆さんとお話をしました。しかし十分な時間がとれず、すみませんでした。次回はもっと充実出来るよう工夫していきたいと思います。![]()

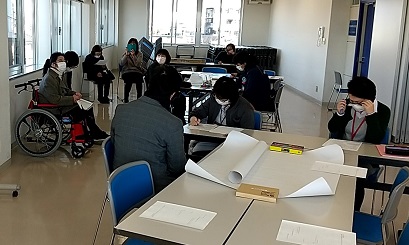

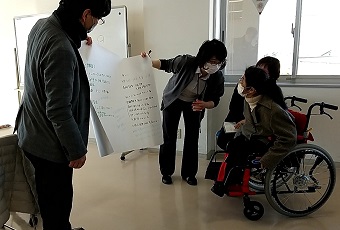

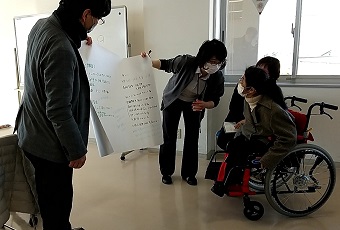

これまで県地震防災訓練の中で行われた災害ボランティアセンター設置運営訓練への参加の様子をシリーズ1・2・3にわたりお届けしてきました。

今回はその後行われた反省会について様子をお届けします![]()

12月15日、訓練から1か月経過したところで、

訓練に参加された皆さんにお集まりいただき、振り返りをおこないました。

参加したそれぞれの活動について、

『災害時のボランティア役』として参加した障がい当事者のお二人からは...

*ボラセン受付では、受付票を書くのに短時間で正確に書くことが求められたり、

受付スタッフのピリピリ感が伝わってきて緊張した。もっと書きやすいような

配慮があると良い。

*ボランティア先で行った段ボールベッド作りは、いい経験・勉強になったけど、

障がいで片手しか使えないので、折り目をつけるしかできなかった。

*障がいで片手しか使えなくても、もっとできることがあったんじゃないかな。

*福祉避難所と一般避難所の違いや、ボランティアとしてどんなことに

気をつけたらいいか分かったらもっとよかった。

*ボランティアを含め協働する方々がどの程度障がいへの理解があるのか、

まずお互いを知ることが大事だと思う。

『ボランティアセンターのマッチング役・事前オリエンテーション担当役』

をされたボランティアのお二人からは...

*事前の打ち合わせや感染症対策など、課題はあったが笛吹市で行う際には

さらにより良い方法を考えたい。

*災害救援ボランティアセンター設置運営マニュアルは誰が見ても分かるように

なっていること、行政と連携し検証していくことが必要である。

*訓練は毎年、避難所も想定して行うことが大切。

*笛吹市での防災訓練でも、障がい者の方にも協力してもらいながら取り組んで

いきたい。障がいがある方にしかできないこともある。

...との感想が聞かれました。

障害にも目を向けた災害ボラセンの設置運営について継続的に考えていこうと共有できたことや、笛吹市での災害時の体制、地域共生について考える機会となりました。

有事の際のことを考えると、避難所に「避難できてよかった」ではなく、避難した先のことも考えなくてはなりません。

避難所生活では情報がうまく得られずに不安な気持ちや孤立してしまうことも予測できます。ボランティア活動への参加など、「つながる」ことが心の安定にも結び付くと言われています。

障がい者が助けられるだけの一方的な関係ではなく、障害の有無に関わらず、支え支えられのお互い様の関係づくりが出来ると良いですね![]()

![]()

社協では今後も継続的に、地域の皆さんの生の声を聞き、生かしながら

防災の取り組みや障がいについての地域啓発に取り組んでいきます![]()

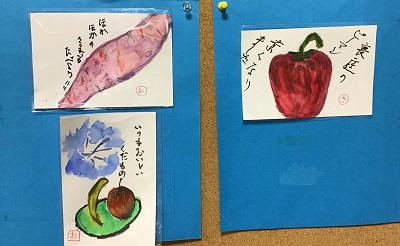

八代・境川デイサービスでは個別機能訓練の一環として

「こんな事をしたい」「していた事を再開したい」などご利用者様の興味関心事を

実現できるように取り組んでいます。

そんな中

『絵手紙を一緒に描いてみませんか?』 ![]()

地域で絵手紙のサークル活動を行っている職員の声掛けから

「絵手紙クラブ」の活動が始まりました。

季節の果物や野菜を感じたままに下絵を書きます。

割り箸を折って下絵を書く裏技もあり、取り入れているようです?

それぞれの感性で色付けされ

作者のことばを添えて絵手紙の完成です。

味わい深い作品に仕上がりました ![]()

こちらでは、いろいろな資料を参考に

来年の干支の「寅」を描いています。

『私は絵が好きだから楽しい』

『絵手紙してみたかったのよー』

『これどうかしら』など

真剣に筆を進めながらも自然と会話や笑顔が増えクラブ活動を楽しまれています。

八代・境川通所介護事業所は個別機能訓練を看護師4名が中心になり積極的に行っております。

「歩けるようになりたい」など、ご利用者様の思いや希望をサポートさせていただきます。

新型コロナウィルス感染症の影響で地域住民のみなさんとの交流が中々できずにいましたが、笛吹市社会福祉協議会の各事業所ではボランティアさんの受け入れを再開し、12月13日には笑顔おとどけ隊さんがスマイルいちのみやに来てくれました♪

笑顔おとどけ隊さんは、一宮町にお住いのシルバー体操指導員さんたちのボランティアグループです。

まずは体操と脳トレ。

障がい部門とデイサービスとで一緒に楽しく体と頭を動かしました。

次に紙芝居「ないたあかおに」を披露してくれました。

最後はボールを使った体操です。

柔らかいボールを手にすると「こんな柔らかいボール使うの初めて!」との声が多く聞かれました。

スマイルいちのみやでの笑顔おとどけ隊さんとの時間も笑っている間に過ぎてしまいました。

「ありがとう」と「また今度」の言葉を交わし、名残惜しく終了となりました。

笑顔おとどけ隊さん、ありがとうございました![]()

スマイルいちのみやでは、障がいがあっても、高齢になっても、お互いを認めあい、支えあって、誰もが安心して暮らしていける地域となるよう、地域住民と共に地域共生社会の実現に向けた活動に取り組んで行きます。

スマイルいちのみやの障がい部門の

就労継続支援B型では、月1丼ランチを

デイサービスと障がい部門に提供しています。

メンバーさんそれぞれが、できることを担当。

昼食の時間までに間に合うよう、頑張って仕事をしています。

11月はカレーとあんかけ豆腐、畑で採れた大根の味噌汁を提供。

調理室からできたてを渡すことができます。

大好評で残さず召し上がっていただけました。

頑張って調理したメンバーさんも、

みなさんが美味しそうに食べている姿を

直接見ることができ、やりがいにも繋がっています。

今月はシチューとパンもしくはご飯の選択メニューに

白身魚のフライです。お楽しみに♪

スマイルいちのみやの就労継続支援B型では、

この他にも様々な生産活動に取り組んでいます。

また他の活動についても、紹介させていただきます。

※就労継続支援B型

通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障がいのある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識及び能力の向上の為に必要な訓練などを行うサービスです。

このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、就労継続支援(A型)や一般就労への移行を目指します。

令和3年11月26日(金)一宮中学校の授業で

山梨県立介護実習普及センターの協力のもと、

福祉体験が行われました。

各クラスごとに分かれての体験です。

〇高齢者疑似体験

新型コロナウィルス感染症予防のため、

体験キットの使い回しはせず、本来は両手両足に装着する

重りなど、片側だけにして大勢が体験できるようにしました。

いつも何気なくできている動作も、思うように体が動かせず一苦労です。

〇車いす体験

介助を交代で体験。

普段何気なく歩いている場所が

車いすで移動する方にとってはどの様な場所なのか、

少しの段差や傾斜がどのように影響するのか

知ることができました。

車いすに座ったまま水道の蛇口を開け閉め。

腕をめいっぱい伸ばさないと届きません。

〇白杖体験

介助者のガイドと白杖から得られる情報を頼りに

教室から出て階段の昇降も体験しました。

教室に戻って体験者と介助者を交代。

全員が体験しました。

全ての体験を終えた生徒さんからは

「介助では声かけが大切だということがわかった」

「おじいさんや、おばあさんの手助けをしようと思う」など

感想発表がありました。

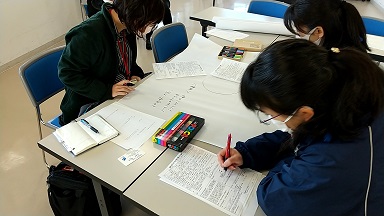

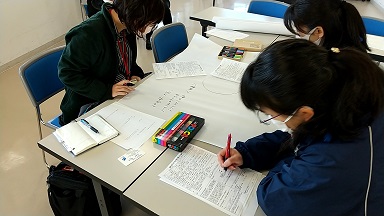

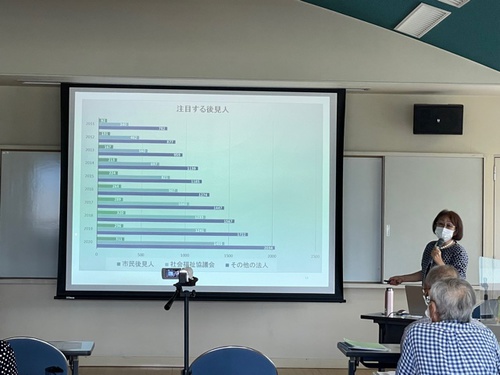

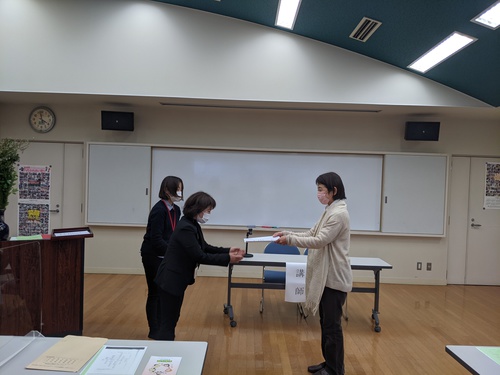

市民生活支援員・市民後見人養成講座を開催しました![]()

全4日間の日程の内、今年は、前2回を8月に行った後、コロナの影響で一時中断していましたが、11月に再開し、無事修了することが出来ました。

この研修は、市民生活支援員・市民後見人として活動するための知識を身に付けるための研修です![]()

今回の座学の後、現場研修へと移行していき、全過程を修了すれば、晴れて市民生活支援員や市民後見人として活動することが出来ます。

今年度は、16人の方が新たに受講してくださいました。

以下、講座の様子を一部紹介します![]()

【プログラム:対人援助の基礎】

【プログラム:市民後見人のすすめ】

【プログラム:家庭裁判所における成年後見事件の位置づけ】

【修了証書授与の様子】

【受講者から修了にあたって一言】

4日間お疲れ様でした![]()

現場研修は、12月から始まります!

今回の座学で学んだ知識をさらに深め、実践現場に移っていくことになりますので、引き続き一緒にがんばっていきましょう!

令和3年11月19日(金)一宮中学校の1年生の授業に

講師として羽田生子さんと手話通訳士の桐原サキさんに

お越しいただき、福祉講話と手話体験が行われました![]()

羽田さんからは、聴覚障がい者とコミュニケーションをとる

方法として手話の他に

・指文字![]()

・身振り手振りなどのジェスチャー![]()

・筆談![]()

・スマートフォン![]()

・口形![]()

・ファックス![]()

・メール![]()

などがあることを教えてもらいました。

コロナ禍で誰もがマスクを着用するようになり、

口形が読み取れずに、コロナ前より情報が

得にくくなっていることもわかりました![]()

また、目覚まし時計やインターフォンなど、

聴覚障がいの方が利用する福祉機器や

福祉機器に代る生活上の工夫なども教えてもらいました。

防災無線や消防車のサイレンも聞こえないため、

近所の方から教えてもらって情報が得られるそうです。

東日本大震災では、放送が聞こえないために

聴覚障がい者が逃げ遅れてしまいました。

「どんな手伝いができるか考えて欲しい」

との羽田さんの言葉に

自分たちにできることを改めて考える機会となりました。

イラストの内容や、文章を生徒さんから

羽田さんに伝えます。

身振りや手振りでもちゃんと伝わりました![]()

恥ずかしがらずに、伝えようとすることが大事です。

あいさつなどの手話も教えてもらいました。

生徒さんからは

「聴覚障がいの方に会ったことがなく、

音が聞こえないことで生活が違うということが分かった」

「教えてもらった手話や指文字を覚えようとおもいます」

と感想発表がありました。

笛吹市シニアクラブ連合会からのお知らせです!

春日居町の古屋千枝子様が委員長を務める「シニアクラブ・女性委員会」が中心となった研修会が12月6日(月)、笛吹市スコレーセンターで開催されました。

テーマは「かけがえのない大切な命を守ることができる心と体をつくる」です。

委員会は、今夏から打合せ、練習を何度も重ね本番に至りました。何を練習したか、「寸劇」です。

打合せで「コロナ禍でシニアクラブ(老人クラブ)の仲間が閉じこもったり、介護やフレイルの懸念がある」「みんなでその実態を知ることを目的としよう」と話し合いました。

シニアクラブ広報委員長に脚本制作を依頼し、脚本をもとに練習。「こんなセリフはどうかしら?」「こんな設定にしない?」など意見が浮上しました。

研修会当日は、曇り空でしたが、委員の顔色は晴れ晴れです(緊張した様子もありましたが)。

広報委員会・健康づくり委員会の仲間と一緒に会場づくり。そうこうしているうちに、約130名の参加者がご来場。受付担当も検温や手指消毒の促し、資料渡しと大活躍です。

『高齢者うつ』 『骨粗しょう症』 『軽度認知症』 身近に迫るテーマの寸劇を3部構成で実施。

続いて、講師としてお招きした「リズムオブラブの渡辺光美先生」達からの健康づくりのためのお話と体操です!

"高齢者(自ら)の課題をみんなの課題として捉え、対策の学びを実践を通して行った"研修会であり、

"ひとり(女性委員)ではなく、仲間(広報委員・健康づくり委員)がいると気づくことができた"研修会でした。

師走の寒い一日でしたが、有意義な時間であり場面であったかと思います。

主催者、参加者の皆さまたいへんお疲れさまでした!

笛吹市シニアクラブ連合会事務局より

外出リハビリレクリエーション

紅葉狩りに出掛けました![]()

コロナ感染予防としてもちろん車内は少人数で1人1人の間隔をとって出発!

目指すは 富士山 と 河口湖

ススキの穂が揺れる富士山と湖

この季節だけしか見られない風景

遠くに「カヌーを漕ぐ人たち」・・・

とってもいやされました![]()

![]()

![]()

『家から出かけるのは、デイサービスにだけだから楽しみにしてたのよ』

『こんな風に出掛けられて嬉しい』

と、車椅子のご利用者様にも大変喜んでいただけました。

色とりどりの落ち葉の上で、ご用意した暖かいお茶を召し上がっていただきました。

『きれいだねー』

『うちの方はこんなに色づいていんじゃんね』

会話も弾んでいました。

これから増々寒くなりインフルエンザやヒートショックなども注意が必要です。

健康チェックや予防対策などお伝えし

元気に冬をお過ごしいただきたいと思います。

八代・境川通所介護事業所は個別機能訓練を看護師4名が中心になり積極的に行っております。

「歩けるようになりたい」など、ご利用者様の思いや希望をサポートさせていただきます。