「地域福祉推進委員さんてどんなことしているの?」をテーマに石和地域の推進委員の皆さんにお話を伺いました。

※誰もが安心してくらせる地域を作るために、地域住民の皆さんが行う内容を示した地域福祉活動計画が作られています。この計画に基づき、住民の皆さんが住みよい地域を作るための活動を中心になって行っていくのが 地域福祉推進委員会です。

今回は「石和地域福祉推進委員会 委員長」の坂本さんからお話を伺いました。

社協:推進委員会に参加することになったきっかけを教えてください。

坂本:数年前に、区長となり、区長会の中で副会長となり、そこから推薦されて参加しました。

社協:推進委員としてこれまでどのような活動をされてきましたか。

坂本:防災のグループに参加しているため、コロナ禍になる前は、地域でのやってみるじゃん(高齢者の介護予防教室)へ出向き、防災の講話を行っていました。

また、石和の地域での、市役所の担当部署と一緒に避難所運営などの学習会を行っています。

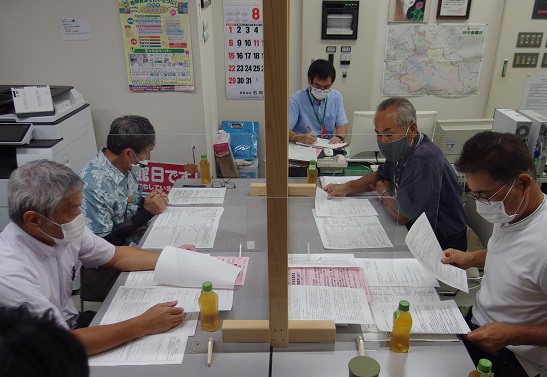

地域のサロンで防災の話をする坂本さん

社協:日ごろ、地域の中で行っている活動を教えてください。

坂本:地区の河川敷に花植えをする環境美化、自分の地区の自主防災グループへの参加、近所の体の不自由な方がいるのでゴミ出しや、庭の草取りなどを手伝ったり、民生委員さんたちと一緒に登下校時の子どもの見守りを行っています。

社協:活動が様々ですね。今年度から、石和の推進委員長にも就任されました。石和の地域について考えていることがあれば、教えてください。

坂本:石和は地域でアパートも多く、昔ながらの関係が希薄になりがちなところが多いです。防災などで、一人暮らし高齢者などは何かあっても中々気が付けない現状があると思います。そうかといってサービスだけでは有事の際には限界がある、近所で顔を会わせる機会を作ることが重要だと感じでいます。

お互いに知り合うために、あいさつを行うことが推進委員会でも勧められていますが、中々難しいところもあります。例えば、子どもたちがあいさつをしないのは、防犯のためと教えられている場合もあり、一方で「あいさつをしなさい」ということは家庭と教育現場でのギャップがあるのではないかと思います。何のためにあいさつをするのか?という理解を伝えるほうも持っていないとと思っています。

いつもあいさつしている人がしなかったら、今日は元気がないな?何かあったのかな?と気がつくきっかけになるでしょう。そういった関係を作っていけることが大事と思っています。

大人自身も色々な社会の変化の中で関係が希薄になっていますね。普段から関係をもってコミュニティを築いていなければ、何かあっても助け合う関係は難しいです。

社協:これからの活動や希望についてお聞かせください。

坂本:防災の面では、グループのメンバーがそれぞれ得意分野をもって、各地区の高齢者の集まりで講話をしていけるようになったらと思っています。また、子どもたちにも防災のことを伝えていけるよう活動の幅を広げていく予定です。ゆくゆくは子どもたちに防災の知識を学んでもらい、子どもたち自身が地域の高齢者の集まりで防災の講師をしてもらえるような、防災を基軸にした世代を超えた交流の循環ができていくといいなと考えています。

推進委員としては、「地域福祉推進委員が何をしているのかわからない」と言われます。認知度の低さは課題ですね。石和以外の他の地区の推進委員の方たちと、それぞれの地域がどんな活動をしているのか、ざっくばらんな話をする機会を持てたらと思っています。

コロナ禍で難しいところもありますが、地域の皆さんには、推進委員が行っている活動にまずは興味をもって参加してもらいたいです。コミュニケーションをとって地域での横のつながりを作り、自分のいる場所のコミュニティを作っていくことが住みやすい地域づくりにつながると思います。

コロナ禍での活動を話し合う石和地域福祉推進委員会のグループリーダーたち