例えば、長期に精神科病院に入院している方に、地域生活を送れるようにしていく取り組みとして、精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム(略して「にも包括」)があります。にも包括は、この退院促進だけではなく、地域住民の精神障がいへの理解促進であったり、地域での精神医療システムを進めることにより、精神障がいの方々と地域住民が共に生活する地域を構成する、医療保険福祉の充実を図るものとなっています。

とはいえ、まだまだその構築が進んでいるという状況にありません。

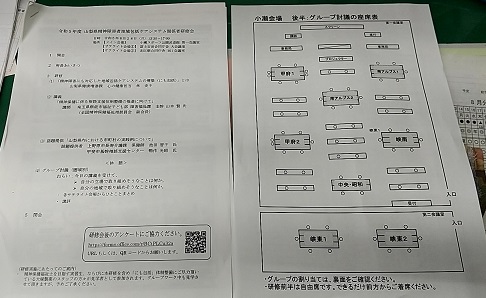

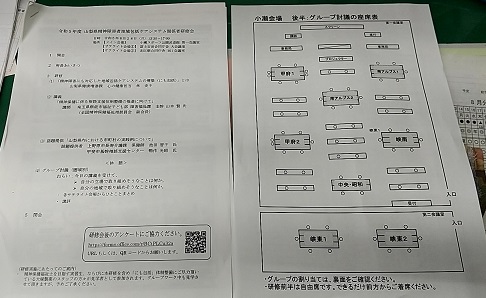

今回の講習会は、小瀬スポーツ公園の会議室をメイン会場とし、サテライトで富士吉田合同庁舎と北巨摩郡合同庁舎をオンラインで繋いでの研修となりました。

講義として、まずは山梨県から現在の精神科の入院状況や退院の促進の様子を。続いて埼玉県飯能市福祉子ども部の山本氏による、相談支援体制の推進に向けてという内容の講義を聞きました。ここでは、市町村の精神保健を基盤とした取り組みを統合し、包括ケアを進めることをしていたり、対象を精神障がいだけでなく、地域住民のメンタルヘルスケアの支援を拡げる取り組みをしています。この市では、にも包括のポイントを、「すべての住民のメンタルヘルスの向上」と位置づけ、小さくとも保健予防と生活支援を取り組みの目標としています。

山梨からも、上野原市と甲斐市の取組を発表。上野原市では、子どもから高齢者までの心配事、困りごとをひとつの窓口で相談が出来ます。高齢者だけではなくその家族も一緒にサポートが出来る環境を作っています。

最後には、各地域別に分かれて、それぞれの地域の様子をグループにて話し合いました。時間が短かったために深い話にまで至らなかったのが残念ですが、各地域でそれぞれ特色があり、また参加者の職種にも幅があり、それぞれに目指すことを共有しました。

この日は午前に笛吹市の発達障がいに関わること、午後からは県主催の精神障がいに関わる、にも包括に関することと、幅広い学習の機会となりました。いずれも運営側のお手伝いという役割があっての参加ですが、今後も出来るだけ多くの方々に参加していただけるような場にしていくことを目指します。

笛吹社協は、地域住民による共生社会の構築を目指しています。