ジチョーは、山梨県から障害者地域差別相談員を委嘱され、地域で起きている障害者差別の解消に向けて活動もしています。これにより、様々な会議や研修会への出席が回ってきます。

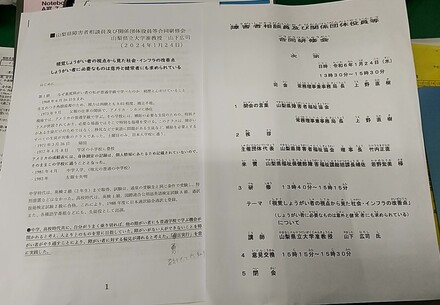

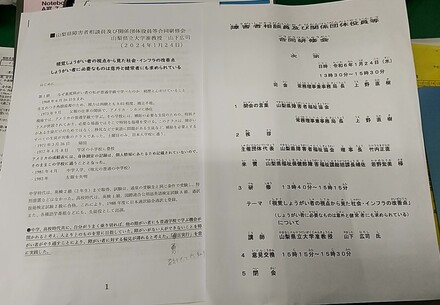

今回参加したのは、障害者地域差別相談員や、障害者相談員、またその他関係団体の役員等の合同研修会でした。

1月24日の午後、県立図書館にて開催されました。

今回のテーマは、「視覚しょうがい者の視点から見た社会・インフラの改善点」で、講師は山梨県立大准教授の山下宏司氏です。山下氏は、自身が視覚障がいであり、白杖を使用して歩行をしています。

第一部では、ご自身の幼少期の体験から。幼少期に視覚障害があると、その多くは盲学校に進みます。そしてそのまま進学する中で、職業訓練として鍼灸師やマッサージの資格を得るという方は多くいます。でも、山下氏は大学の先生になっています。

山下氏は、義務教育前に家庭の都合で海外生活となったそうです。アメリカでは、普通の学校に通い、クラスで特別な支援を受けつつも、皆と同じ勉強をしたそうです。そもそもアメリカは多言語の方々が集まる国。皆が同じということも無く、それでも同じクラスで過ごす。

そして、家庭の都合でまた日本に帰国するが、編入時に目の障がいのことの引継ぎが無かったため、普通学校に編入できたのだそう。アメリカは日本で言う身体測定のようなことは無く、また個人情報のやり取りがとても厳しいため、視覚障がいであることは学校に通ってから判明したそうです。この感覚は、日本の学校にはあまりありません。障がいがあっても無くても、同じ教室に通えるなんて、本来は当たり前のことなのです。

第二部では、現在の生活での視覚障がいにまつわることを話されました。大学内でのやりとりのこと、事故で更に目の障がいが進んでしまったこと、山梨まで電車で通えることを目指した訓練を重ねたこと等。

でも、山下氏は言います。「障がいが無い人が出来ないことを障がい者がやり通すことにより、障がいに対する偏見が薄れる」と。そして、「勇言実行」勇気をもって行動しようと言いました。

さて、最後には、身の回りの様々な機器についての話となりました。視覚障がい者には、タッチパネルの機材は使いにくい。仕事でも使うコピー機も、液晶画面をタッチするタッチパネルでの操作になっている。これは触っても分からない。せめてスタートボタンだけでも、押しスイッチになれば困らない。技術革新は、結果的に使えない人を生み出すこともある。それに皆さんが気が付いて欲しい。と言いました。

ジチョーも、視覚障がいの方用に、テレビのリモコンを工作したことがあります。ひとつのリモコンに様々なボタンをいっぱい付けてしまうために、手探りな方は色々なボタンを押しすぎてしまう。むしろ視覚障がいの方は「多機能」よりも「単機能」が良いと思い、リモコンのスイッチボタンを改造しました。

この問題。大事なことは、良いか悪いかの極論で話すことではなく、「ではどうしたらいいか」と協議をすること。見えないから仕方がないだろう、では無く、見えても見えなくとも使えるものは何かということをお互いに探っていくことなのだと思います。

ジチョーでした