笛吹市の自立支援協議会には、障がい当事者や家族が参加する当事者家族部会があります。部会長さんは当事者のご家族、また参加される方の中には民生委員さんや地域でのボランティアさんもいます。当事者だけではなく、共生社会を考える部会でもあります。

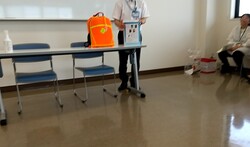

7月18日の午前から開催された部会は、能登半島地震の救援に参加された市の防災危機管理課の職員さんの話を皆で聞きました。災害時のリアルな話を聞きながら、自分たちはいざと言うときにどうするか、ということを考える時間です。

職員さんの撮ってきたリアルな写真の中に、 救援物品の収納ステーションとして学校体育館の写真がありました。体育館を丸々埋め尽くす救援物品も、たった3日で無くなるそうです。その中でも飲料水のボトルを置いたところは、その水の重さでなんと床が抜けてしまったとのこと。

これでは、例えば全市民が全員避難所に避難したとしたら、その食料だけでトラック何台分になるか。なかなか恐ろしい光景です。

防災普及の観点では、少なくとも3日分の食料備蓄を訴えています。避難所に頼らなくても、まずは自助として防災グッズを自分で用意することを推奨されています。この日も実際にリュック型の防災用品グッズを紹介していました。

独居の障がいの方の中には、車いすで生活されている方もいます。大地震等で車いすで動ける状態になっても、車いすに座ったまま手が届く範囲はとても限られている。そこに防災グッズのようないざと言うときにしか使わない物を置く優先度を考えると、とても厳しいことが分かるでしょうか。だからこそ、リアルに、自分はどうするかを考えていかねばなりません。

ジチョーの親戚も、福島に居るために、東北の震災時には被災者でした。福島に行けるようになってからようやく訪れることが出来ましたが、時間が経ってもまだがれきの山になっている街を見て衝撃でした。山梨には津波はありませんが、いざと言うときの備えは大事です。

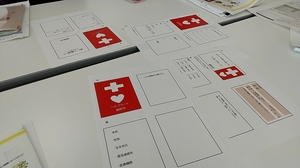

この日は、もう一つの話題としてヘルプカードをどうするか、を話し合いました。笛吹市ではヘルプカードは紙で二つ折りにして、そこに障がいの情報を自分で書き入れ、助けて欲しい時に掲示する形です。東京などではプラスチックのタブと、必要ならカードを所有する形式です。これが各市町村で様々な形式があるので、制作側とすれば皆が欲しいカードを作りたいと思い何年もかけて協議をしています。

さて、コロナ前には毎年のように実施していた「障がい者が地域の防災訓練に参加する試み」ですが、今年はまた形を変えて実施する予定でいます。

今年は石和地区で新しく障がい者のグループホームが出来たことから、そのグループホームの方々と地域との癒合を意識した防災訓練への参加を目指しています。平成24年から始まったこの試みですが、当初は当事者の方を地域の皆さんで救援する形でした。その形は毎年、各地域別に実施し、車いすの方、目や耳の障がいの方、精神障がい、発達障がいの方などを地域の方が救援してきましたが、実際に地域で暮らす障がいの割合を見ると、「いざと言うときに助けが必要な方」よりも「いざと言うときに助ける側になれる」方の割合が多いのです。

いざと言うときに、お互いが助け合うのが共生社会。障がいがある方が地域を助けていく存在になることを考えています。