ジチョーは、自立支援協議会相談支援部会の部会長です。

さて、今回の部会は、「当事者が参加してのアセスメント演習」です。これは、地域で暮らす障がい当時者に参加していただき、その方に参加者が様々な質問を通してアセスメントを行い、障害福祉サービスに依らない形で、その方の生活の提案や人生計画を皆さんと作ろうという演習です。参加者としては、相談員や市役所職員、保健師、事業所の方々となっています。

今回登場していただいた方は、外国籍でも日本で生活したいという思いを持っているジュエルさんです。支援学校を卒業し、現在ではオンラインを主にした一般就労に就いています。今までどんな生活をしてきたのか、どんな経験をしてきたのか、どんな夢や希望があるのか、困りごとは何かを皆さんがジュエルさんに質問をします。

次に参加者にはグループに分かれ、個別に質問を行いながら、ジュエルさんがどんな方なのか、どんな強みを持っているかを明確にしていきます。

次のセッションは、いよいよ将来の人生設計のお手伝いの提案となります。ジュエルさんの話をまとめ、参加者がアイデアを提案します。

最後には、ジョエルさんが良いと思った提案、ジュエルさん自身が考えても無かった提案などを皆で聞きます。果たして今回の演習では、ジュエルさんはご自身の将来について、前向きな一歩を踏み出す勇気となったのでしょうか。

例えば。

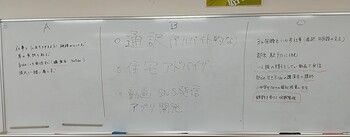

ジョエルさんは、家庭内では英語とタガログ語、日本語が使われているとのこと。であれば、3か国語の通訳も可能では、という意見が出ています。ホワイトボードにも、提案意見としてあります。

というのも、笛吹市内でも他国から移住されている方が多く、福祉や教育の現場では、日本語だけの説明では理解が難しい場面もあるのです。当然ご夫婦で移住され、子どもを含む語での問題や、学校での先生との面談でも、大枠では意思疎通は測れるが、細かいところでの意思疎通が難しいという場面は多いのです。通訳をお願いするにも、学校でのケース会議の30分だけ、という依頼も厳しいのです。

しかし、ジュエルさんは「その時、その場で」返還をするのがとても苦手だと言います。日本語だけ。タガログ語だけの会話なら、考える際にはその言語で考えるのですが、ミックスされてしまうと、頭の中でいちいち変換するので、反応が遅くなるとのことです。

でも、ジチョーとすれば、それはそれで可能性は十分にあると思っています。より正確な通訳は難しいにしても、ジュエルさん自身の障がい者としての人生、幼い頃の親との生活の中での違和感を踏まえながら、その言語にふさわしい説明が出来ると考えます。ジュエルさんには、こういう能力を支援者側でも求めているということを伝えました。

こういったことのやり取りで、最後にジュエルさんに感想を聞きました。

「自分がやろうと思っていたこともそうだが、それ以上の可能性のある話を聞いて、成程と思いました。ますます色々なチャレンジをしていきたいと思えました。皆さんに感謝します。」とのこと。

このセッションでは、色々なことが含まれています。アセスメントの能力、言語化していないことを共感した上で質問を返しながら、ジュエルさんが無意識だったことを引っ張り出す。そして意思決定支援と意志遂行支援など。ジュエルさんの生活状態を短い時間ながら想像し、それを将来像に結び付けていく。相談員は単なるサービス提供だけでは無く、人が人を応援するという原点に戻りながら、アセスメントと計画づくりに参加する。わずか2時間のセッションでしたが、有意義な時間なったのでしょうか。

障がいがありながらも、日本で生活していきたいと強く思うジュエルさん。どうか皆さんで応援してあげて下さい。

この演習は、年に1回の実施予定となっています。来年自分も参加したいと思われる方は、お声をおかけください。一緒にやりましょう。

ちなみに、当演習は、日本社会福祉士会が実施している「障がい者が地域での生活を支援する研修」を元に再編集して実施しています。日本社会福祉士会では2日間にかけて行っていたものを、2時間で実施しています。