障がい児者の相談での専門員として、相談支援専門員が居ます。障がい児者が様々なサービスを利用する際には、どのようなサービスをどのくらい必要として提供するのかなどを整理して、当事者とサービスを提供する事業所、機関等に結び付けていくことをします。

でも、実際にはそれだけではなく、どんな人間でも地域でより良く生活するためには、サービスの枠だけではなく、地域の方々の協力を得ながらであったり、学校、医療機関、地域の商店や企業、警察や消防、宗教などありとあらゆる機関と関係性を持って、生きています。それは障がい児者も一緒で、色々な結びつきの中で生活をしているし、結びつきを必要としています。相談の業務は広く、そして深い業務でもあります。

そんな相談支援専門員ですが、初めて相談支援専門員になる人を対象にした研修を「初任研修」と言います。その初任を終えて5年以上のキャリアがあり、更に各地域での主軸となれる相談員を対象とした研修が「現任研修」と言い、資格更新の条件となります。これら相談支援専門員の研修は、年に1回行われており、山梨県が主となって研修の実施をしています。

ジチョーは、この現任研修のグループ講師を担っています。山梨県から委託を受けて講師の指名を受けます。現任研修では、指定された5日間の研修に参加し、認められた人は現任研修修了者の登録が出来ます。受講者は5年以上のキャリアのある相談員です。中には自分よりも長く相談業務をしている方もいます。

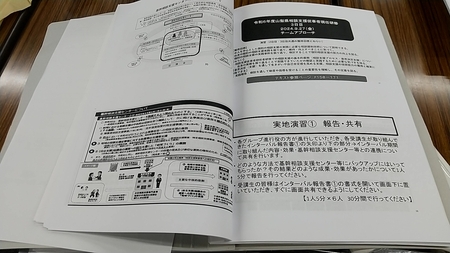

9月27日は、現任研修の4日目でした。この時には、6人で1グループを基本にし、現場で支援が出来ているかどうかを自分の受け持った事例を元に演習をしていきます。4日目となると、様々な外部機関との関係を構築したり、それぞれの専門性を生かしたグループでの支援が出来ているかをお互いに協議をします。

この相談支援専門員は、障害福祉の現場でのキャリアを更新条件としているため、各地域で担える相談員はあまり多く居ないのが現状です。

ジチョーはこの地域の主任でもあるため、現任研修の講師を担うことも使命として人材育成のために協力をしています。

次回は、10月9日に笛吹市自立支援協議会の傍聴をしていただき、笛吹市内の障がい政策をまとめ、課題を提出してもらう予定になっています。これには受講者だけではなく、こちらもテキストに載っているような地域支援が出来ているかも試されている訳です。お互い、頑張りましょうね。

ただ・・・本音を言えば、実は笛吹社協内でもこの相談支援専門員資格がある人間は少ないのが現状です。社会福祉士、精神保健福祉士の資格も含め、将来福祉の仕事をしてみたいという方がおりましたら、是非とも仲間になりましょう、